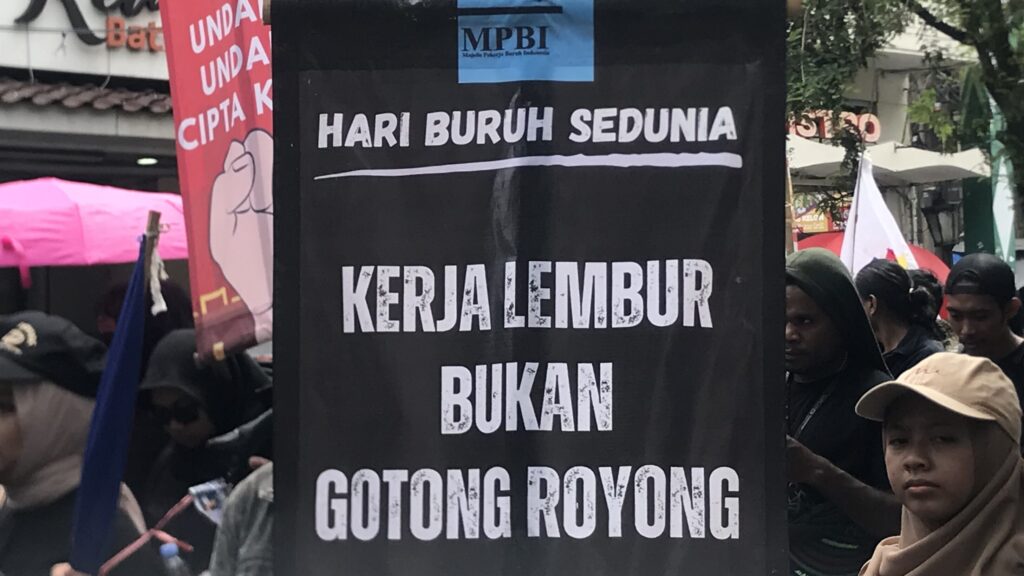

“Buruh bersatu, berserikat untuk kesejahteraan bersama!” seruan itu lantang disampaikan perwakilan Dewan Serikat Pekerja Nasional Yogyakarta dari atas mobil komando dalam peringatan Hari Buruh Internasional pada Kamis, 1 Mei 2025. Hari itu, buruh kampus, ojol, pekerja rumah tangga (PRT), mahasiswa, dan berbagai serikat buruh lainnya melakukan aksi peringatan Hari Buruh Internasional di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Massa yang berkumpul di parkiran Abu Bakar Ali membuka aksi dengan mengumandangkan deklarasi menolak segala penggusuran yang terjadi di Yogyakarta. Setelahnya, massa melakukan longmars dari parkiran Abu Bakar Ali dan berakhir di Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Dalam aksi kali ini, massa membawa tuntutan perihal kesejahteraan upah buruh hingga perundang-undangan yang dinilai tidak dapat melindungi bahkan mengancam sipil.

Upah Murah, Hidup Susah

Salah satu tuntutan terkait kesejahteraan buruh dalam aksi ini adalah naikkan upah minimum provinsi (UMP) DIY. Kim, perwakilan dari Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Yogya, menilai bahwa isu upah berdampak besar pada pekerja sektor media dan kreatif. Baginya, selama ini pekerja lepas dalam industri kreatif kerap dibayar tidak layak dan tidak pasti. Dalam pandangan Kim, kenaikan UMP yang telah diresmikan pada November tahun lalu sebesar 6,5% memang lebih baik daripada tidak ada kenaikan sama sekali. Tetapi menurutnya ini akan sia-sia jika tidak memperhatikan tingkat inflasi. “Tapi pertanyaannya apakah (kenaikan upah-red) cukup? Jelas nggak cukup. Kalau inflasinya 5 persen, naiknya 4 persen, tetap saja kurang,” ungkapnya.

Senada dengan Kim, Jumiyem dari Serikat Tunas Mulia Yogyakarta mengungkapkan hingga saat ini PRT belum mendapatkan upah layak padahal menanggung beban kerja besar. Dalam pengakuan Jumiyem, para PRT seringkali hanya diberi upah sebesar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta dalam satu bulan bekerja. Angka ini jauh di bawah UMP DIY tahun 2025. Tak hanya itu, upah ini, menurut Jumiyem, masih dipotong apabila PRT mengajukan libur kerja. “Itu yang terjadi kepada kawan-kawan PRT, bahkan sampai lima tahun juga ada PRT yang tidak mendapatkan upah sama sekali,” ungkap Jumiyem.

Bagi sebagian massa aksi, upah yang tidak layak memaksa mereka untuk mencari penghasilan di luar pekerjaan utama. Hal ini diungkapkan oleh Rezaldi Alif Ramada dari Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada (Sejagad). Rezaldi menguraikan bahwa kontribusi pendapatan tidak tetap lebih banyak ketimbang pendapatan tetap pada sistem take home pay. “Inilah yang membuat dosen-dosen banyak mencari pekerjaan di luar Tridharma Perguruan Tinggi atau di luar kampus. Dan bisa jadi itu menjadi alasan bagaimana kemudian dosen-dosen sering meninggalkan kelas,” jelasnya.

Tak Cukup Letih, tapi Juga Perih dan Pedih

Berdasar penuturan Jumiyem, kondisi PRT yang tidak diakui sebagai pekerja dalam undang-undang berdampak pada jam kerjanya yang lebih panjang, yakni 12 jam per hari. Ia menambahkan letih yang didapat dibarengi dengan kekerasan yang kerap menimpa PRT. Masih menurut Jumiyem, kekerasan yang paling sering dialami oleh PRT adalah kekerasan secara psikis. “Pertama psikis, kalo psikis itu (PRT-red) dijadikan objek marah-marah majikan,” ungkap Jumiyem.

Dalam orasinya, salah satu perwakilan Serikat PRT mengungkapkan tidak hanya kekerasan psikis yang didapatkan oleh PRT, tetapi juga ekonomi, hingga pelecehan. Menurutnya, pemerintah terkesan tutup mata, hingga tuntutan yang awalnya mencakup upah layak, kemudian dipangkas menjadi tuntutan perlindungan hukum. Meskipun telah dipangkas tetap saja tuntutan tersebut belum juga diberikan hingga saat ini, lanjutnya. Orator menambahkan bahwa kekerasan yang dialami para pekerja, khususnya perempuan tidak hanya terjadi ketika masa kerja, bahkan sebelum bekerja. Mereka sudah mendapatkan diskriminasi sejak proses rekrutmen. “Kita perempuan harus berpenampilan menarik, untuk dijadikan bahan objektifikasi?” ungkap perwakilan dari Serikat PRT saat orasi.

Darah dan Keringat Mengering Tanpa Jaminan

Aksi ini lantang menyuarakan pemberian jaminan sosial dan kesejahteraan bagi semua buruh. Tidak adanya jaminan sosial dan kontrak formal dalam hubungan kerja di industri kreatif membuat Kim resah. “Hubungan kerja kami serabutan, kontraknya bahkan sering cuma berdasarkan pertemanan. Misalnya ‘Bro, kerjain ini dua minggu, gue bayar dua juta.’ Tapi ujung-ujungnya dibayar cuma satu setengah juta dan kita nggak bisa gugat,” jelasnya. Menurutnya, ketimpangan relasi kerja ini semakin tajam karena tidak adanya mekanisme perlindungan hukum dan perlu ada regulasi terkait perjanjian kerja lepas yang diakui negara.

Kim juga menyoroti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja belum mampu mengakomodasi kebutuhan pekerja informal, khususnya terkait jaminan sosial. Dalam praktiknya, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum untuk mendaftarkan pekerja ke BPJS. Kim berharap untuk skema BPJS sebagai jaminan sosial agar lebih fleksibel dalam skema pembayarannya maupun keanggotaannya. “Padahal jaminan sosial itu diperlukan, makanya harus ada skema yang lebih fleksibel, misalnya bisa bayar dua minggu kerja, atau bahkan untuk mengakomodasi buruh harian juga,” pungkasnya.

Sejalan dengan Kim, Jumiyem menegaskan kembali di akhir untuk mendesak pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ia percaya adanya undang-undang PRT akan berdampak pada situasi kerja PRT yang lebih baik. “Kalau ada UU PRT hubungan kerja antara majikan dan PRT akan lebih baik (hak dan kewajiban seimbang-red). Hak-hak dasar sebagai PRT juga akan terjamin.”

Penulis : Anggun Fajar Hapsari, Getsamane Eleazar Sitepu

Penyunting : Ananda Naufal

Fotografer : Anggun Fajar Hapsari, Getsamane Eleazar Sitepu